Di cosa si nutre il prato? La concimazione azotata.

A grandissima richiesta, ecco la trasposizione scritta, arricchita da grafici e tabelle, della diretta Facebook del Vicepresidente e Resp. Tecnico Bottos Srl, Dott. Federico Tuberga intitolata:“Gli elementi della nutrizione primaverile (e autunnale): l’azoto e le sue differenti forme.”

Il concetto di fisiologia è determinante per cercare di capire meglio i processi nutritivi, sia in ambito animale e sia nel mondo vegetale. Cerchiamo quindi di fornire una definizione del termine considerato.

La fisiologia delle piante è la scienza che studia il funzionamento della grande varietà di organismi vegetali presenti nel pianeta (cfr. Enciclopedia Treccani).

E la fisiologia delle piante in primavera è direttamente correlata all’aspetto di crescita vegetativa (parte aerea dei vegetali). Tutto ciò porta al fabbisogno di elementi nutritivi per compiere le funzioni vitali.

In primavera è determinante la presenza di Azoto.

Che cos’è l’Azoto: l’Azoto è un elemento chimico di numero atomico 7… diffuso in natura, sia allo stato libero (costituendo i 4/5 dell’aria) sia in numerosi composti inorganici ed organici (cfr. Enciclopedia Treccani).

L’Azoto è l’elemento assorbito in maniera preponderante dagli organismi vegetali. Esso entra nella costituzione di gran parte dei tessuti dei medesimi, essendo presente nelle sostanze proteiche, clorofilla, acidi nucleici, ecc. Nei tessuti più giovani vi è un contenuto di Azoto del 5-6 %, in quelli più vecchi di circa il 3%.

In questa sede tratteremo dell’Azoto presente nel terreno e, di conseguenza, dei fertilizzanti granulari o liquidi che vengono assorbiti a livello radicale. L’Azoto presente nel terreno può avere diverse origini: la quota più cospicua proviene dai processi di decomposizione delle sostanze organiche presenti nel suolo (soggette ad humificazione e a successiva mineralizzazione) ad opera di microflora e microfauna, che lo rendono disponibile per l’assorbimento radicale. Esiste poi una parte derivante dai processi di azotofissazione: l’Azoto atmosferico, pur costituendo il 78% dell’aria, non può essere assorbito direttamente dalle foglie, ma deve essere “fissato” nel suolo nelle forme assimilabili mediante una serie di processi operati da microrganismi che vengono detti appunto “azotofissatori”. Una dose abbastanza trascurabile di Azoto proviene dai processi di disgregazione della roccia madre del terreno e dalle precipitazioni meteoriche (specialmente in caso di inquinamento dell’aria da nitrati). Nei terreni coltivati e nei giardini c’è poi l’Azoto derivante dall’apporto di concimi.

Gli asporti di Azoto dal terreno avvengono per assorbimento da parte delle piante, per lisciviazione, con allontanamento degli ioni disciolti nelle acque di percolazione, per erosione della sostanza organica presente in superficie, per processi di denitrificazione causati da alcuni batteri presenti nel terreno, per volatilizzazione, con evaporazione sotto forma di ammoniaca (NH3) nell’atmosfera.

L’Azoto può essere assorbito dal prato in diverse forme: principalmente in quella nitrica (NO3–), ma anche in quella ammoniacale (NH4+). Tutte le altre forme devono essere rese più semplici nel terreno per poter essere assimilate.

L’Azoto organico è la principale fonte di sostentamento dei vegetali nei terreni non coltivati, ma risulta molto importante anche nei terreni agrari e nei giardini: deriva dalla decomposizione dei resti di origine animale e vegetale presenti nel suolo. Nei terreni coltivati una buona dotazione di sostanza organica presenta valori compresi tra l’1 e il 2,5%. In media si trova circa un 5% di Azoto nella sostanza organica in decomposizione: la prima tappa di tale processo è la scomposizione delle proteine nei loro costituenti primari, gli aminoacidi. Segue poi un processo di ammonizzazione, con formazione di ammoniaca, trasformata subito nel terreno in ione ammonio (NH4+): tale ione viene incorporato nell’humus o può essere direttamente assorbito dai vegetali. La terza tappa è la nitrificazione, operata da batteri, che porta all’ossidazione dello ione ammonio ed alla sua trasformazione in nitrati (NO2– nitrito e NO3– nitrato) con liberazione di energia. I nitrati sono assorbiti molto facilmente ed in grande quantità dai vegetali.

L’Azoto ureico proviene quasi esclusivamente dall’apporto di concimi ed è rapidamente trasformato in azoto ammoniacale.

L’azoto ammoniacale (N-NH3) proviene principalmente dalla decomposizione della sostanza organica e dall’apporto di concimi. Può essere assorbito dai vegetali o andare incontro a processi di nitrificazione. Lo ione ammonio viene temporaneamente trattenuto nel terreno dalle sostanze colloidali come l’humus o l’argilla, non andando soggetto all’azione di dilavamento delle acque di percolazione. Si ha così un rilascio più graduale del nutriente, dato che i processi di nitrificazione richiedono un certo lasso di tempo.

L’Azoto nitrico (N-NO3–) proviene dalla nitrificazione dell’Azoto ammoniacale, dall’apporto mediante concimi e dalle precipitazioni meteoriche. E’ quello preferibilmente assorbito dai vegetali, ma ha la caratteristica di non essere trattenuto dai colloidi del suolo, essendo pertanto soggetto all’azione dilavante delle acque, in maniera più o meno intensa a seconda della tessitura del suolo, della sua struttura e dalla quantità di precipitazioni od irrigazioni. L’Azoto nitrico dilavato raggiunge velocemente gli strati più profondi del terreno, divenendo irraggiungibile dalle radici delle piante ed inquinando le falde acquifere ed i fiumi.

Arriviamo quindi ai concimi. Come lavorano perciò questi composti? L’industria di produzione di elementi per la nutrizione ha creato 2 categorie principali di liberazione dell’Azoto. Nascono così i concimi a pronto effetto e i fertilizzanti a cessione prolungata.

L’Azoto a pronto effetto viene definito dall’Azoto nitrico, dall’Azoto ammoniacale e dell’Azoto ureico.

L’Azoto nitrico è immediatamente disponibile per le piante, facilmente dilavabile (acque di falda) e di durata molto breve. In commercio si trovano forme di Azoto nitrico come il nitrato di Potassio, il nitrato di Calcio, il nitrato d’ammonio, il nitrato di Magnesio, ecc.

L’Azoto ammoniacale viene assorbito in piccola parte anche dalle radici dell’erba. Legato ai colloidi, si trasforma in Azoto nitrico in pochi giorni. Esiste un fenomeno chiamato volatilizzazione ammoniacale che esibisce valori di perdite dell’elemento nell’atmosfera pari a 8-15% circa (dati Università di Pisa/Istituto Superiore Sant’Anna). La sua durata è breve. E’ presente sul mercato come solfato d’ammonio, nitrato d’ammonio, fosfato biammonico, fosfato monoammonico.

L’urea deve essere trasformata in Azoto ammoniacale e poi in Azoto nitrico per essere utilizzata dalle radici. La volatilizzazione ammoniacale manifesta riduzioni del 6-25% circa (dati Università di Pisa/Istituto Superiore Sant’Anna). Anche la sua durata è breve.

Prendiamo adesso in considerazione l’Azoto a rilascio prolungato. Anche in questo caso esistono diverse categorie che elenchiamo brevemente.

Prima categoria: Azoto a lenta cessione. I prodotti commerciali sono ascritti alla Crotonilidendiurea (CDU), all’Isobutilidendiurea (IBDU) e all’Urea Formaldeide (UF). Si tratta di lunghe catene formate da molecole di urea condensate tra di loro mediante differenti legami chimici.

Nella CDU il rilascio dell’Azoto avviene per azione microbiologica e idrolitica; il titolo minimo di Azoto deve essere 28.

Nell’IBDU il rilascio dell’Azoto è sostenuto dall’azione idrolitica; il titolo minimo in Azoto è 28.

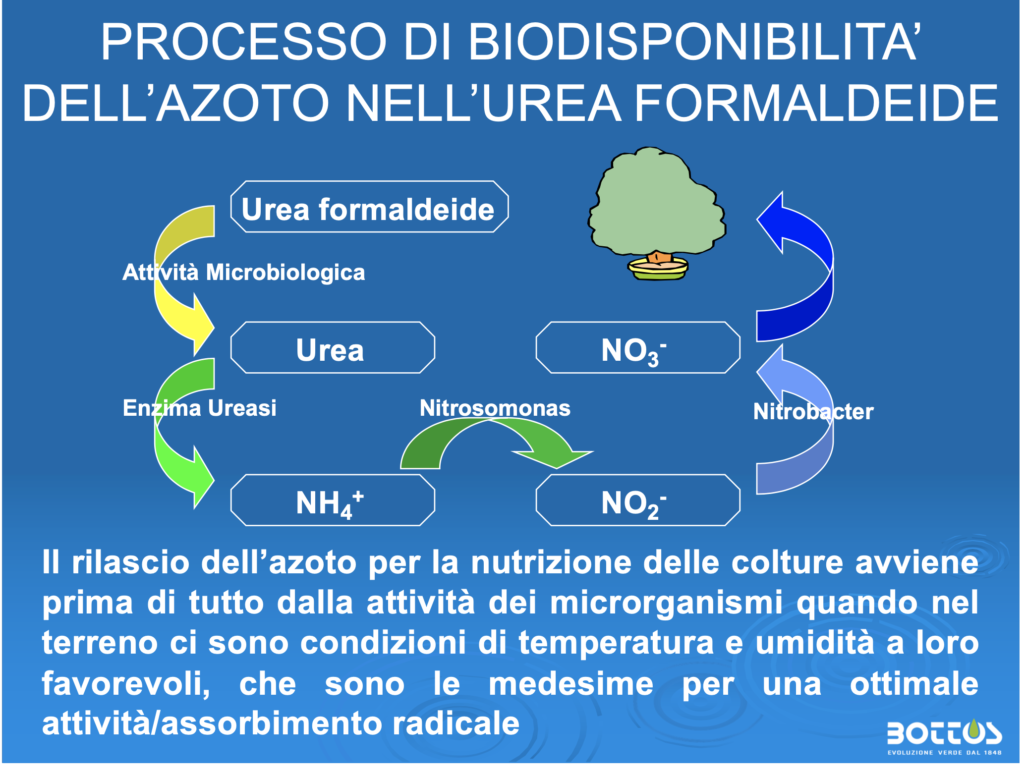

Nell’Urea Formaldeide o Metilenurea il rilascio dell’Azoto avviene per azione microbiologica; il titolo minimo dell’Azoto è 36.

Seconda categoria: Azoto a rilascio “stabilizzato”. Si parla di due sostanze in particolare che sono l’inibitore della nitrificazione (3,4 DMPP) e l’inibitore dell’ureasi (NBPT).

Il 3,4 DMPP (dimetilpirazolofosfato) inibisce l’azione dei batteri Nitrosomonas nel terreno, rallentando il processo di trasformazione dell’Azoto ammoniacale in Azoto nitrico. Tale azione, nei prodotti commerciali in uso, permane per una durata di alcune settimane nel terreno riducendo le perdite per dilavamento e volatilizzazione.

L’NBPT (nbutiltiofosforicotriammide) rallenta invece l’attività ureasica riducendo il rilascio di ammoniaca nell’atmosfera (l’ureasi è un enzima presente nel terreno che idrolizza l’urea in ammoniaca che può volatilizzare in fase gassosa). In USA l’azienda Koch ha già lanciato un doppio inibitore liquido che associa all’NBPT (inibitore dell’ureasi) il Pronitridine (inibitore della nitrificazione).

Terza categoria: Azoto organico. Può essere di origine animale e/o di origine vegetale. Esistono da pochissimo in commercio anche dei concimi ricoperti con sostanza organica (HCU).

I fertilizzanti organici di origine animale hanno più alto titolo in Azoto (possono arrivare finanche a 12 come titolazione).

I fertilizzanti organici di origine vegetale presentano solitamente in consociazione anche altri elementi nutritivi (di solito il Potassio), sono esenti da cattivi odori e sono salubri.

Con HCU (Humic Coated Urea) s’intende una forma innovativa appena lanciata sul mercato con urea ricoperta da acidi umici perfettamente solubili. Il titolo è molto elevato pari a 44 di Azoto. Con la tecnologia appena enunciata si riducono i problemi di volatilizzazione ammoniacale ed aumenta la fertilità dei terreni.

Quarta categoria: Azoto a cessione programmata. In questo caso il rilascio avviene secondo due differenti tipologie.

Esiste una prima classe, ascrivibile al POLYON, dove la liberazione avviene per diffusione e osmosi. In questo caso i granuli di concime sono ricoperti da una membrana porosa e semipermeabile a base resina. All’interno della pellicola avviene la disgregazione del granulo di fertilizzante (diffusione) e quando esso è tutto disciolto nella fase liquida, per differenza di potenziale (osmosi), allora il soluto (il concime) fuoriesce poco per volta nella soluzione circolante presente nel terreno. Si tratta della forma di rilascio più precisa, sicura e potenzialmente duratura presente sul mercato. La sua liberazione avviene sotto il controllo della temperatura che permette una dilatazione più o meno accentuata dei pori della membrana.

Per maggiori informazioni sui concimi Bottos visita il link: https://www.bottos1848.com/categorie/fertilizzanti/

Esiste una seconda classe definita dalla sigla SCU (Sulfur Coated Urea) dove uno degli elementi caratteristici risponde al nome di XCU. Si tratta di una categoria dove il granulo di concime viene ricoperto da uno strato di Zolfo e successivamente da una pellicola di polimero che però, in questo caso, non è semipermeabile, ma si scioglie a contatto con l’acqua. XCU rispetto ai suoi concorrenti è ancora più preciso, avendo una pellicola interna di polimero ed una esterna formata da una miscellanea di Zolfo e polimero (in questo caso il rivestimento è più “delicato”, non si rompe e non rilascia in maniera “aggressiva” il concime). Quindi l’elemento di liberazione degli elementi nutritivi è in questo caso l’acqua.

Per maggiori informazioni sui concimi Bottos visita il link: https://www.bottos1848.com/categorie/fertilizzanti/